バレンタインデーにチョコを渡すのは日本だけ?最新のバレンタイントレンド5選

バレンタインデーの基本:2月14日は何の日? なぜバレンタインに「チョコレート」を贈るようになったの? チョコを贈るの...続きを読む

夏になると、窓から差し込む日差しによって室内が蒸し風呂のように暑くなってしまう...そんな経験をしたことがある方も多いのではないでしょうか。

そのような悩みを解決する方法のひとつとして、いま再び注目を集めているのがグリーンカーテンです。

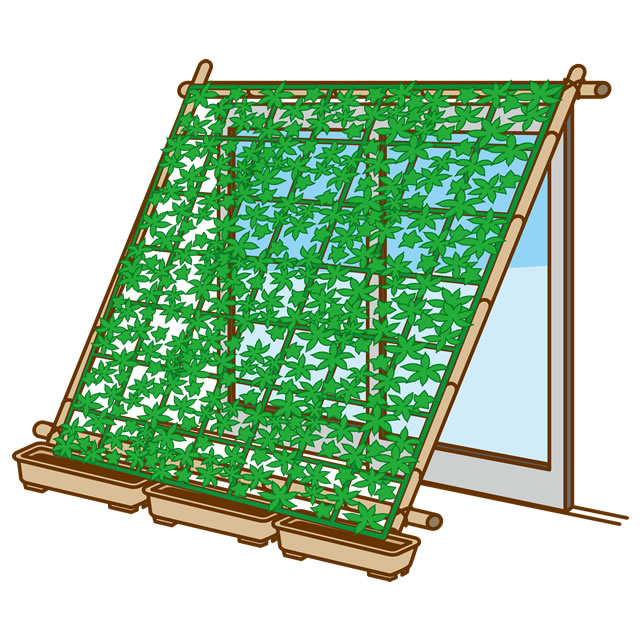

これはつる性植物をネットなどに這わせて、建物の壁面や窓の外側に緑のカーテンをつくる手法です。

外からの強い日差しを植物の葉が遮ってくれるため、自然の力で日陰が生まれ、室内の温度上昇を抑える効果が期待できます。

グリーンカーテンが室温の上昇を防ぐ理由は、植物が持つ遮光効果と蒸散効果の2つにあります。

まず、葉が日光を遮ることで直射日光が窓ガラスを通過しにくくなり、室内への熱の侵入を軽減します。

次に、植物は根から吸収した水分を葉から蒸発させる「蒸散」という働きをします。

このとき周囲の熱を使うため、空気が冷やされ、気化熱による天然の冷房効果が生まれます。

これらの相乗効果によって、真夏でも室温の上昇を2~3度抑えることができるというデータもあります。

特に南向きや西向きの窓は、日射しが強くなりがちなので、グリーンカーテンの恩恵をより強く感じることができるでしょう。

グリーンカーテンには見た目の爽やかさだけでなく、機能的な利点も多くあります。

たとえば夏の強い日射を遮ることで、室内のエアコン効率が上がり、電気代の節約にもつながります。

反対に冬にはネットやプランターを外すことで、日差しを取り入れやすくすることもできるため、季節に応じた柔軟な調整が可能です。

また、グリーンカーテンは単なる「日除け」の代替ではありません。

植物は生き物ですから、時間とともに成長し、日々その姿を変えていきます。

毎日少しずつ育っていく様子を観察できるのも、人工のサンシェードにはない楽しみのひとつです。

似たような言葉で「グリーンウォール(垂直庭園)」というものがありますが、これは壁面に植物を直接植栽する方法であり、専門的な施工や設備が必要になるケースが多いです。

一方でグリーンカーテンは家庭でも手軽に始められる点が魅力です。

ネットとプランターがあれば、ベランダや戸建ての庭先でもすぐに設置できます。

導入のハードルが低く、DIY感覚で楽しめるエコアイデアとして、今なお根強い人気を誇っています。

グリーンカーテンが注目される理由には、気候・経済・環境の三方向からの背景があります。

以前から環境にやさしい取り組みとして知られていましたが、ここ数年でその存在感は一気に高まりました。

では、なぜ今になって再ブームを迎えているのでしょうか?

近年、日本の夏は「猛暑」や「酷暑」と表現されるような、非常に厳しい暑さが続いています。

熱中症のリスクも年々高まり、冷房は命を守る手段として欠かせない存在になりました。

一方で、電気代の高騰や、エアコンによる環境負荷に不安を抱える声も少なくありません。

そうした中で、エアコンだけに頼らない自然な暑さ対策として、グリーンカーテンの役割が見直されています。

植物の力で室温を下げることができれば、冷房の使用時間を減らすことができ、結果として省エネ・節約にもつながります。

「脱炭素」や「カーボンニュートラル」といった言葉が広く知られるようになった今、環境負荷を減らすライフスタイルが求められています。

特に住宅や家庭レベルでの取り組みが注目されており、その代表格ともいえるのがグリーンカーテンです。

植物によって日差しを遮るというシンプルな仕組みでありながら、結果として冷房使用量の削減=CO2排出量の削減につながるため、環境にやさしいアクションとしてSDGsとの親和性も高いのです。

さらに、グリーンカーテンは子育て世代にも人気です。

なぜなら、植物の成長を観察し、育てる楽しさがあるからです。

子どもにとっては水やりを通じて自然に触れ、生命の大切さや環境への意識を学ぶ良い機会になります。

特に夏休みの自由研究として、成長記録や温度比較のレポートをまとめるのは非常に人気のテーマです。

「自由研究、何にしよう...」と毎年悩む家庭にとっても、グリーンカーテンは実用的かつ学びのある選択肢になります。

都市部では、アスファルトやコンクリートが熱を溜め込みやすく、夜になっても気温が下がらない「ヒートアイランド現象」が深刻化しています。

そんな中、都市の緑化は有効な対策のひとつとされており、グリーンカーテンもその一環として注目されています。

屋上緑化や壁面緑化に比べてコストも手間も抑えられるため、集合住宅や商業施設でも導入しやすいというメリットもあります。

環境負荷を軽減しつつ、街の景観も美しくなるという一石二鳥の効果が期待されています。

グリーンカーテンを成功させるためには、植物選びが非常に重要です。

選んだ植物によって、遮熱効果や育てやすさ、さらには楽しみ方まで大きく異なってきます。

ここでは、初心者にも扱いやすい定番から、最近話題になっている新顔まで、代表的な植物をいくつかご紹介します。

グリーンカーテンと聞いて真っ先に思い浮かべる人も多いのが、ゴーヤです。

ゴーヤは成長が非常に早く、葉も大きくて密集しやすいため、短期間で立派なカーテンを形成してくれます。

また、夏には実がなるので、栄養価の高い夏野菜として食卓にも活用できます。

日差しをしっかり遮ってくれる上に、収穫という実利もあるゴーヤは、家庭菜園初心者にもおすすめです。

病害虫にも比較的強く、育て方もシンプルで、水やりと簡単なつるの誘引さえ行えば、旺盛に成長してくれる頼もしい存在です。

花の美しさも楽しみたい方には、アサガオがおすすめです。

アサガオは発芽が早く、つるの伸びもスピーディーなので、設置から1か月程度で立派な緑のカーテンに仕上がります。

開花期には青や紫、ピンクといった色とりどりの花が咲き、見た目の涼しさにも貢献してくれるでしょう。

小学校の教材としても使われるほど扱いやすい植物ですので、子どもの自由研究や観察にも最適です。

ただし、葉の密度や遮光性はゴーヤに比べてやや劣るため、室温を下げる効果を重視する場合は補助的に使うのが良いでしょう。

近年注目されているのが、パッションフルーツです。

南国の果実として知られるこの植物は、つるがよく伸びて葉も広く、グリーンカーテンとしての役割を十分に果たします。

そして、条件が良ければ甘酸っぱい実を収穫することもできるため、鑑賞・収穫・遮熱の三拍子が揃った植物と言えるでしょう。

寒さに弱い面があるため、関東以南の暖かい地域や、鉢植えで管理して室内に取り込めるようにしておくと安心です。

南国気分も味わいたい方にはおすすめです。

ヘチマやキュウリも、グリーンカーテンに向いているつる性植物です。

どちらもつるの伸びが旺盛で、大きな葉が日差しをしっかり遮ってくれます。

さらに収穫して食べたり、ヘチマは乾燥させてスポンジにしたりと、実用的な用途が多いのが魅力です。

ただし、これらは水や肥料を多く必要とするため、こまめな手入れが必要です。

放置すると実がならなかったり、葉が枯れたりしてしまうため、初心者は少しだけ手間を惜しまない覚悟が必要です。

最近では、遮光目的だけでなく、景観や花の色合い、香りを楽しむグリーンカーテンも増えています。

ワイルドフラワー系(ナスタチウム、クローバー、フウセンカズラなど)や、マメ科植物(インゲン、スイートピーなど)は、見た目が華やかで花期も長く、長く楽しめるのが特徴です。

また、マメ科植物は根に共生する根粒菌が空気中の窒素を固定してくれるため、土壌改良の効果も期待できるというメリットがあります。

野菜を植える場所をローテーションさせている方などは、こうしたマメ科の植物をうまく活用することで、土の健康も保てるようになります。

グリーンカーテンは、基本的なポイントを押さえれば、家庭でも手軽に設置できるエコなアイテムです。

ここでは、初めての方でも迷わず始められるように、必要な準備から設置の手順、注意点までを詳しく解説します。

グリーンカーテンを作るときは、「プランターで育てる」か「地面に直接植える(地植え)」かを選ぶ必要があります。

プランターのメリットは、場所を選ばず設置できることと、必要に応じて移動できることです。

マンションのベランダなど、地面のない場所でも対応可能です。

ただし、土の容量に限りがあるため、水切れや栄養不足になりやすく、こまめな管理が必要です。

一方、地植えは根が深く張れるため、植物の成長が旺盛で、育てやすいという利点があります。

大量に植えて大きなカーテンを作りたい場合は、地植えの方が適していますが、場所の確保と日当たりの調整がポイントになります。

つる性植物を育てるには、ネットの設置が必須です。

市販の園芸ネットを使い、窓やベランダの外側にしっかり固定することが大切です。

上下左右をピンと張ることで、植物のつるがからまりやすくなり、均等に広がるカーテンが作れます。

設置には突っ張り棒やロープ、フックなどを活用しましょう。

風でネットがたるんでしまわないように、四隅をしっかりと固定することが重要です。

グリーンカーテンを設置する場所は、日当たりと風通しのバランスが大切です。

日当たりが悪いと植物がうまく育ちませんし、風通しが悪いと蒸れて病気が発生しやすくなります。

理想は、南向き~西向きの窓際で、日中しっかりと光が差し込む場所です。

東向きは朝日が当たるため、アサガオなどに向いていますが、遮熱効果を最も期待するなら南~西側がベストです。

グリーンカーテンを始めるには、以下の道具が必要です:

これらはすべてホームセンターや園芸店、ネットショップなどで手軽に購入できます。

最近では、初心者向けの「グリーンカーテンセット」も販売されており、これを活用するのも便利です。

マンションや集合住宅にお住まいの方は、安全性と管理のしやすさに特に注意が必要です。

プランターは強風で倒れないようにしっかり固定し、水やりの際に階下へ水が垂れないよう受け皿を置くなどの配慮を忘れずに。

また、ベランダの避難経路を塞がないようネットの設置場所を検討し、管理規約で制限されていないか事前に確認することも大切です。

自分だけでなく周囲の住人への配慮も、楽しく長く続けるための大切なポイントです。

グリーンカーテンは、ただ植物を植えて放っておくだけではうまく育ちません。

つるをしっかりとネットに絡ませることや、適切な水やり・肥料管理など、日々のちょっとした工夫や手間が美しいカーテンを作るための鍵となります。

ここでは、初心者でも失敗しにくい育て方のコツをご紹介します。

植物の生育には水が欠かせません。

特に真夏の日差しが強い日には、土が乾燥しやすくなるため、朝と夕方の2回、しっかりと水を与えることが推奨されます。

日中の高温時に水を撒くと、土が熱されて根が傷むことがあるため、日差しの弱い時間帯に行うのがポイントです。

また、プランター栽培の場合は土の容量が限られているため、地植えよりも頻繁な水やりが必要になります。

土の表面が乾いているようであれば、たっぷりと水をあげましょう。

グリーンカーテン用の植物は、成長期に多くの栄養を必要とします。

元肥として緩効性の肥料を土に混ぜておくとともに、追肥として液体肥料や速効性の粒状肥料を1~2週間に1回程度追加すると効果的です。

特にゴーヤやキュウリなどの実をつける植物は、肥料が不足すると実が育たず、葉も元気がなくなってしまいます。

定期的な肥料補給で葉の色や勢いをチェックしましょう。

グリーンカーテンを均等で美しく仕上げるためには、つるの誘引が欠かせません。

植物のつるは自然と上へ伸びようとしますが、放置すると一部に集中してカーテン全体が偏ってしまいます。

そこで、伸びたつるをネット全体に広がるように手で誘導してあげる必要があります。

また、成長が旺盛な植物は、一部の脇芽や下葉を剪定することで風通しが良くなり、病気の予防にもつながります。

剪定は植物の形を整えるだけでなく、健康な成長を促すためにも重要な作業です。

グリーンカーテンには虫がつきやすいというイメージを持っている方もいるかもしれません。

実際、葉が多く茂ることでアブラムシやハダニ、ウリハムシなどが発生することがあります。

早めの発見と対処が何よりも大切です。

病害虫を予防するには、風通しを良くし、葉の裏も定期的にチェックしましょう。

また、農薬に頼らず、木酢液やニームオイルなどの自然由来の対策も効果的です。

どうしても駆除が難しい場合は、市販の野菜用殺虫剤を使うのも選択肢のひとつです。

夏は台風や突風のリスクも高まる季節です。

グリーンカーテンは葉が多く、強風によるダメージを受けやすいため、事前の備えが重要です。

ネットが外れないようにしっかり固定し、風当たりが強い場所ではネットを外す、植物を室内に避難させるなどの対策を取りましょう。

また、重たい実をつける植物は風で倒れやすいため、支柱を増やして補強することも有効です。

災害時には植物の命を守るだけでなく、周囲への飛散・破損防止のためにも対策が求められます。

グリーンカーテンの魅力は、涼しさや見た目の癒しだけではありません。

室内の温度上昇を抑えることで冷房の使用を減らすことができ、結果的に電気代の節約にもつながります。

ここでは、具体的な節電効果や経済的メリットについてご紹介します。

グリーンカーテンがある窓と、ない窓では、室内温度に2~3℃の差が出るという調査結果があります。

この差は体感でもはっきりと感じられるもので、冷房の設定温度を下げすぎなくても快適に過ごせるようになります。

たとえばエアコンの設定温度を1℃上げるだけで、約10%の電力削減につながるとも言われており、数ヶ月単位では電気代に明確な差が生まれます。

家庭によっては、1シーズンで1,000~3,000円程度の節約効果が見込まれることもあります。

エアコンの使用を減らすことは、電気代だけでなく環境にも優しい行動です。

1kWhの電力使用で約0.4kgのCO2が排出されると仮定すると、1家庭で月に30kWh削減できた場合、12kg以上のCO2削減になります。

これは、植林による吸収量に換算するとおよそ1本分の樹木に匹敵するとも言われており、小さな行動が大きな環境改善に寄与していることがわかります。

一部の自治体では、グリーンカーテン普及のために補助金制度を設けている地域もあります。

対象となるのは、ネットやプランター、苗の購入費用で、申請すれば数千円~1万円程度の助成が受けられる場合もあります。

また、学校や公共施設への導入に補助を出す自治体も増えており、地域全体でエコへの取り組みを進める流れが強まっています。

自分の地域の制度を事前にチェックしておくと、よりお得に始められるかもしれません。

グリーンカーテンの導入にかかる初期費用は、ネットや支柱、プランター、苗、土などを含めても5,000~10,000円程度が一般的です。

中には、より安価に抑えられる工夫として、100円ショップやリサイクル品を活用する人もいます。

一度設置してしまえば、翌年以降もネットやプランターは再利用可能です。

消耗品である苗や土を毎年購入するとしても、年間数千円のコストで環境にも家計にもやさしい効果が得られるのは非常にコストパフォーマンスが高いと言えるでしょう。

グリーンカーテンは、ただ日差しを遮るだけの存在ではありません。

近年ではさまざまなライフスタイルや趣味、価値観と結びつきながら、新しい楽しみ方や実用性を広げているのが特徴です。

ここでは、グリーンカーテンをベースにしながら、現代のトレンドと組み合わせて活用するアイデアをご紹介します。

コロナ禍以降、自宅で過ごす時間が増えたことをきっかけに、家庭菜園の人気が高まっています。

グリーンカーテンは、まさにこのトレンドと相性が抜群です。

ゴーヤやキュウリ、インゲン、ミニトマトといったつる性野菜を育てれば、緑のカーテンとして日差しを防ぎながら、食材としても活用できるという一石二鳥の楽しみが広がります。

収穫した野菜はそのままサラダにしたり、料理に使ったりできるため、自給自足の喜びや、食育としての効果も期待できます。

子どもと一緒に育てて、収穫の喜びを分かち合えば、家族のコミュニケーションツールとしても活躍することでしょう。

DIYブームが続く中、自宅の空間を自分らしくカスタマイズする人が増えています。

グリーンカーテンは、ウッドデッキやガーデンフェンス、ラティスなどのDIYアイテムと組み合わせることで、より洗練された外観を演出することが可能です。

例えば、手作りのプランターカバーを作って景観を整えたり、棚やベンチを組み合わせて「緑のくつろぎスペース」を作るのも良いでしょう。

ベランダや庭先が一気におしゃれなナチュラル空間に変わるだけでなく、エコを意識したライフスタイルとしても注目されます。

「サステナブル」や「ゼロウェイスト」といった考え方が浸透してきた今、グリーンカーテンもその一翼を担う存在になっています。

古いカーテンを処分せず、植物に置き換えることで資源の節約に貢献できますし、植物の成長に合わせて生ゴミ由来の堆肥(コンポスト)を使うなど、循環型の暮らしにもつながります。

また、使い終わった土を再生して来年も再利用するという工夫もでき、「使い捨てない」「ゴミを出さない」生活の中での実践例として注目されつつあります。

グリーンカーテンは、ペットとの共生にもやさしいアイテムです。

夏場、室内が高温になると犬や猫の熱中症リスクが高まりますが、グリーンカーテンによって室温が下がれば、ペットにとっても快適な環境が整います。

また、日差しを遮ることで日中の陽だまりが強すぎる問題も解消され、カーテンの陰にペットがくつろぐ姿を見られるかもしれません。

ただし、育てる植物の中にはペットに有害なものもあるため、選定には注意が必要です。

グリーンカーテンは手軽に始められる一方で、実際にやってみないとわからないことも多いのが実情です。

ここでは、実際にグリーンカーテンを設置した方々の体験談を通じて、成功のポイントや、失敗しやすい落とし穴を共有します。

「園芸は全くの初心者でしたが、ホームセンターで苗とネットを購入して始めました。

想像以上に育つのが早くて、朝晩の水やりが日課になるほど愛着が湧きました。

真夏の午後でも室内が涼しく感じられて、エアコンの温度設定を1℃上げても快適でした。

ゴーヤも10本以上収穫できて家計にも助かりました」

このように、手軽に始めてしっかり成果が出るという体験は、多くの初心者の背中を押しています。

特別な道具やスキルが不要という点も、始めやすさの理由です。

「順調に育っていたのですが、葉にアブラムシがびっしりついてしまい、結局途中で撤去しました。

虫が苦手な人は、こまめなチェックと対策が必須だと思いました」

虫による被害はグリーンカーテンの代表的な悩みですが、風通しを確保する剪定や、予防的にスプレーしておくなどの工夫でかなり防げます。

また、植える場所が暗くジメジメしていると発生しやすいため、設置場所の環境を見直すこともポイントです。

「マンションのベランダにゴーヤとアサガオを植えたら、夏の朝がまるで避暑地のような快適さになりました。

ネットを突っ張り棒で固定しただけで、見事に育ちました」

限られたスペースでも、しっかりとした設置計画と植物の選び方さえ間違わなければ、十分な効果が期待できます。

風通しと日当たりを重視することで、小さなスペースでも緑の効果は大きくなるのです。

初めてグリーンカーテンに挑戦する方の多くは、「ちゃんと育つか不安」「虫が出ないか心配」「費用がかかるのでは」といった疑問や懸念を抱えているものです。

ここでは、導入前によく寄せられる質問とその回答をまとめました。

遮光効果が高いのは、葉が大きく密集しやすい植物です。

中でもゴーヤやヘチマ、パッションフルーツは、日差しをしっかり遮ってくれるため、遮熱目的には非常に優秀です。

見た目の華やかさを優先するなら、アサガオやスイートピーなどの花系植物もおすすめですが、涼しさを最重視するなら野菜系がベストです。

植物が多く茂るため、多少の虫はどうしても避けられません。

ただし、風通しを良くし、葉の裏をこまめにチェックするなど、早めの対策を心がければ大きな問題にはなりません。

虫が苦手な方は、アブラムシの付きにくい品種を選ぶか、防虫ネットを併用するのも一つの手です。

多くの植物は5月中旬~6月上旬に植えるのが理想です。

この時期に植えておけば、7~8月の盛夏にしっかりとしたカーテンが完成します。

成長が早い植物なら、6月中旬でも間に合いますが、早めにスタートする方が安定して育ちます。

秋になると、グリーンカーテンは役目を終えて枯れていきます。

その際、ネットからつるを外したり、土やプランターを片付ける必要があります。

初めての方は手間に感じるかもしれませんが、1~2時間程度で完了する作業です。

来年に備えてネットを洗って保管しておくと、次回もスムーズに始められます。

基本的には問題ありません。

ただし、植物の種類によってはペットに有害なものがあるため、事前に調べておくことが大切です。

ゴーヤやアサガオなど一般的な植物は、誤って触ったり食べたりしても大きな危険はないとされていますが、心配な場合は柵やネットでガードするなどの工夫をすると安心です。

グリーンカーテンは、暑さ対策・電気代の節約・環境配慮といった多くのメリットをもたらしてくれる、現代にふさわしいエコなライフスタイルの一つです。

植物の力を借りて自然な涼しさを得るというその発想は、昔ながらの知恵でありながら、今なお新しい価値を持ち続けています。

植物を育てるという行為そのものに、癒しや楽しみ、達成感があり、日々の暮らしに彩りを添えてくれます。

さらに、家族の会話が増えたり、自由研究や食育に役立ったりと、思わぬ効果が生まれることもあります。

初期費用はそれほどかからず、育て方も難しくありません。

「環境のために何かしたい」「夏の電気代を少しでも抑えたい」「ベランダを快適な空間にしたい」という思いがある方には、グリーンカーテンはまさにぴったりの選択肢です。

今年の夏、あなたもグリーンカーテンに挑戦してみませんか? 涼しさと自然のやさしさを、毎日の暮らしの中で感じてみてください。

バレンタインデーの基本:2月14日は何の日? なぜバレンタインに「チョコレート」を贈るようになったの? チョコを贈るの...続きを読む

節分はいつ?実は年によって日付が違う? 節分の由来と意味を知ろう 節分の代表的な風習 地域によって違う?節分の習慣と風...続きを読む

仕事始めとは?意味と由来を知ろう 仕事始めはいつから?カレンダーによって変わるケースも 業種によって異なる仕事始めのタ...続きを読む

お年玉とは?その意味と由来 お年玉の相場はいくら?年齢別の目安 お年玉は何歳まであげるべき? 地域ごとの違いとマナー ...続きを読む

成人式とは?本来の意味と由来を知ろう 18歳で成人なのに、成人式は20歳? 成人式の服装|男性・女性それぞれの選び方 地域によって違う?成人式の開催日やスタイ...続きを読む

おせち料理とは? おせち料理の基本構成と意味 地域ごとに異なるおせち料理 最近の"進化系おせち"事情 おせち料理は手作...続きを読む

年賀状とは?その意味と由来を改めて知ろう 年賀状はいつまでに出す?基本マナーと注意点 年賀状のデザインにこだわるコツと...続きを読む

はじめに|年末大掃除のタイミングと意味 年末大掃除の順番と計画の立て方 場所別|年末大掃除のポイントと具体的なやり方 ...続きを読む

ふぐの旬はいつ?一般的な旬のイメージとその理由 実は年中楽しめる?ふぐの種類と季節ごとの味わい 産地によって旬は違う?...続きを読む

シングルマザーが働ける条件の良い求人はこちら シングルマザーの手当 いくらもらえる?所得制限は? ...続きを読む

目次 国民健康保険の減免の条件 国民健康保険を減免できる所得金額の目安 国民健康保険の減免の申...続きを読む

就学援助制度を受けられる年収の目安 就学援助制度などの手当は、ある程度の年収がある人なら対象外になります。経済的に余裕が...続きを読む

シングルマザーの手当の児童扶養手当のもらい方です...続きを読む