バレンタインデーにチョコを渡すのは日本だけ?最新のバレンタイントレンド5選

バレンタインデーの基本:2月14日は何の日? なぜバレンタインに「チョコレート」を贈るようになったの? チョコを贈るの...続きを読む

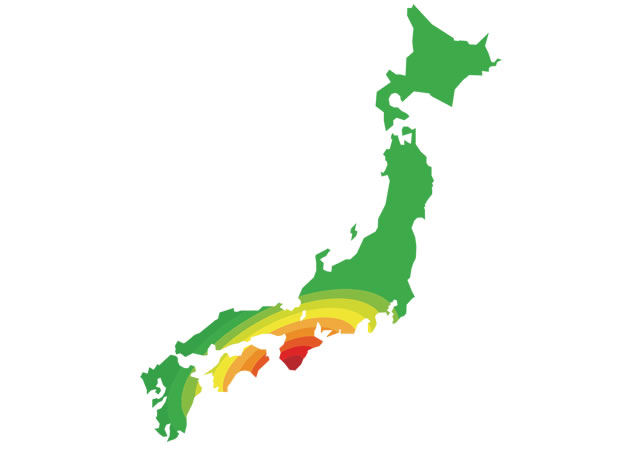

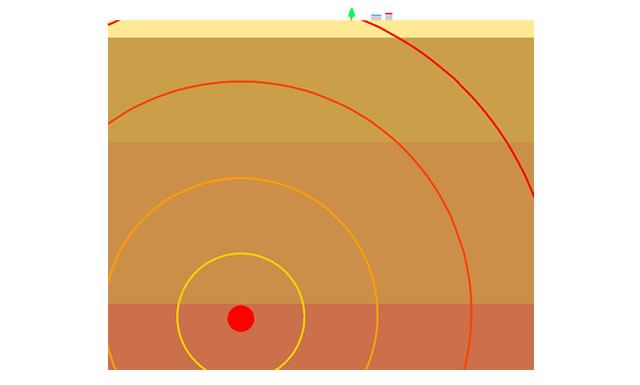

南海トラフ地震とは、フィリピン海プレートとユーラシアプレートが接する巨大なプレート境界で発生する地震のことを指します。

このタイプの地震は「プレート境界型地震」と呼ばれ、プレート同士が長年にわたり圧力を蓄積し、それが一気に解放されることで大規模な揺れと津波を伴う災害を引き起こします。

とくに南海トラフは、日本列島の南に沿って静岡県沖から九州沖まで伸びる大規模な海底の溝であり、過去にも100年から150年周期で巨大地震を繰り返してきた歴史があります。

日本国内の災害の中でも、最大級のリスクとされるのがこの南海トラフ地震です。

南海トラフは、静岡県の駿河湾沖から、紀伊半島沖、四国沖を通って、九州の宮崎沖にかけて延びています。

過去には複数のセグメントに分かれて連動的に地震が発生し、記録に残る限りでは以下のような巨大地震が起こってきました。

これらの地震は、いずれも大津波を伴っており、沿岸地域に甚大な被害をもたらしました。

地震が発生するたびに社会や経済に甚大な損失が生じるため、現代では国をあげて備えが進められているのです。

「南海トラフ地震」と一口に言っても、具体的には3つのセグメントに分けて議論されることが多く、それが「東海地震」「東南海地震」「南海地震」です。

これらはそれぞれ別個に起こることもあれば、連動して発生することもあります。

たとえば1944年の東南海地震と、1946年の南海地震は2年の間をおいて発生しましたが、1707年の宝永地震では3つすべての領域が同時に破壊され、大津波と壊滅的な被害をもたらしました。

このような連動型の発生パターンは最も懸念されるシナリオのひとつとされています。

政府の地震調査研究推進本部は、南海トラフ地震が今後30年以内に発生する確率を「70~80%」と公表しています。

この確率は、ほかの地域の地震予測に比べて極めて高く、まさに「いつ起きてもおかしくない」とされている状態です。

この評価は、過去の地震履歴やプレートの動き、地殻変動データなどに基づいて定期的に見直されていますが、2020年代に入ってもこの予測はほとんど変わっていません。

地震が迫っているという実感を持ち、日常的な備えを怠らないことが重要です。

南海トラフの震源域は、プレートが沈み込む境界付近に沿った広範な領域で、最大で1000kmにも及ぶとされています。

政府はこの範囲をいくつかのブロックに分けており、それぞれが単独・連動で破壊される可能性を評価しています。

最悪のケースでは、静岡沖~宮崎沖の全域で連動型地震が起き、マグニチュード9クラスに達するともいわれています。

この規模は2011年の東日本大震災に匹敵するか、それを上回る規模とされており、全国的な影響を想定する必要があるのです。

2025年現在、気象庁および地震調査研究推進本部は、南海トラフ地震について次のように見解を述べています。

つまり、目立った異常は確認されていないものの、決して油断できない状況にあるといえるでしょう。

備えが必要であるという事実は変わりません。

内閣府が発表した南海トラフ地震の被害想定によれば、最悪のケースでは死者数が32万人を超えるとされています。

これは、震源域が広範囲にわたり連動して発生し、津波が沿岸部を直撃した場合のシナリオです。

特に問題視されているのは、津波による溺死で、全体の死者の7?8割を占めるとされています。

建物倒壊や火災も加わることで、これまでの地震災害とは比較にならない規模の被害が生じる可能性があるのです。

また、高齢者比率の高い地域では避難の遅れによる被害も想定されており、地域によっては被害人口の3割以上が避難困難者という推定も出ています。

津波の到達時間は場所によって大きく異なりますが、最速で地震発生から2~3分で襲来するとされており、避難行動を一刻も早く開始しなければならない状況が予想されます。

たとえば、高知県の黒潮町では、最大34メートルを超える津波が到達するという想定がされており、全国で最も高い津波高さとして知られています。

その他の太平洋沿岸地域でも、10メートル超の津波が想定される場所は少なくありません。

海沿いの低地では、わずかな遅れが生死を分けるため、「津波てんでんこ(各自即避難)」の精神が非常に重要です。

日頃から津波避難ビルや高台を確認しておくことが生存率を高めます。

南海トラフ地震の影響は沿岸部に限らず、内陸の都市部にも大きく波及します。

たとえば名古屋・大阪・静岡・高知といった大都市圏では、震度6強?7の揺れが想定され、老朽化した建物の倒壊が多数発生する可能性があります。

また、道路・鉄道・港湾・空港などのインフラが広範囲で破壊されることにより、救援物資の輸送が困難になり、二次被害や医療崩壊を招く恐れがあります。

特に医療機関は建物損壊や停電、水の断絶などによって、災害時に最も機能を求められるにもかかわらず、真っ先に機能停止に陥る危険があります。

このような事態に備えて、地域ごとに災害拠点病院やDMAT(災害派遣医療チーム)が準備されていますが、被害想定が想像を超える規模である以上、個人や家庭レベルでの備えも不可欠です。

2019年から気象庁が運用を開始した「南海トラフ地震臨時情報」は、異常な地震活動が観測されたときに、早期の警戒を促すために発表される情報です。

この情報は以下の4つの区分に分類されています。

たとえば「巨大地震注意」が出た場合、それはM7クラスのプレート境界地震が起きたあと、M8~9クラスの南海トラフ地震の可能性が一時的に高まったことを意味しています。

これはすぐに避難する必要があるという意味ではなく、情報を注視して防災行動の準備を促すものです。

臨時情報が発表された場合、まずは冷静に情報源を確認することが最優先です。

テレビ、ラジオ、インターネット(官公庁や気象庁の公式サイト)など、信頼できる媒体から正確な情報を収集しましょう。

そのうえで、

といった「いざという時にすぐ行動できる状態」へシフトすることが重要です。

また、臨時情報が出たからといって、即避難を求める情報ではないため、デマや誤解によるパニックを起こさないよう注意する必要があります。

これまでに「南海トラフ地震臨時情報」が発表された例としては、以下が挙げられます。

これらの情報は一定期間をもって「通常状態」に戻されましたが、過去にないほど巨大地震への注視が求められたタイミングでもありました。

今後もM6~7クラスの地震がプレート境界で発生した場合は、臨時情報が発表される可能性が高く、それを見落とさない姿勢が重要です。

南海トラフ地震に関して「前兆現象はあるのか?」という疑問は多くの人が抱くテーマです。

現代の地震学では、特定の兆候が地震の発生を予測する決定的なサインにはなりえないとされていますが、いくつかの注目すべき現象はあります。

そのひとつが「ゆっくりすべり(スロー・スリップ)」です。

これは、プレート境界で数日?数週間かけてじわじわと断層が動く現象で、通常の地震のように大きな揺れを伴わないため、気づかれにくい特徴があります。

また、「地殻変動(GPS観測による地面の微細な動き)」や「異常震域(震源の深さや性質によらず、想定外の場所で揺れが広がる)」といった現象も、南海トラフ域でのプレート運動が通常とは異なる兆しとして注視されています。

気象庁や研究機関は、これらの情報をもとに「南海トラフ地震臨時情報」につなげる判断をしていますが、単一の前兆で地震を予測することは、いまの科学では困難とされているのが現状です。

地震のたびに話題になるのが「動物の異常行動」や「地鳴り」「ラジオのノイズ」などの現象です。

確かに過去の地震の前に、犬が吠え続けたり、ネズミが一斉に逃げたりしたという報告がありますが、これは地震の発生とは直接的な因果関係が証明されていないため、科学的な地震予知には使われていません。

また、地鳴りやラジオのノイズも、後から振り返って語られることが多く、予兆として機能させるには再現性や即時性に課題があります。

これらの現象を完全に否定するものではありませんが、日常的な防災行動に結びつけるには慎重な姿勢が求められます。

一方で、科学者たちが真剣に注目しているのが、リアルタイムGPSによる地殻変動の監視や、海底地震計を活用したプレート境界の応力変化の観測です。

これらのデータは、気象庁・防災科学技術研究所・大学研究機関などが協力して日々モニタリングしており、異常なデータがあれば臨時情報の発表に繋がります。

たとえば、紀伊半島沖や日向灘で観測されるゆっくりすべりは、M8?9級地震のリスク要因として特に注視されています。

こうした科学的な観測に基づいた情報を、冷静に受け取り、防災行動に活かすことがもっとも現実的な対応といえるでしょう。

地震の発生を止めることはできませんが、被害を最小限にする「減災」の取り組みは、私たちの手に委ねられています。

とくに家庭内での地震対策は、命を守る第一歩となります。

たとえば、以下のような取り組みが重要です。

これらの作業はすぐにでも始められるものであり、費用も数千円~で可能なものが多いです。

住宅の耐震診断や改修工事も有効で、自治体の助成制度を利用できる場合もあるため、確認しておきましょう。

津波の被害を避けるためには、何よりも迅速な避難行動が重要です。

そのためにも、日頃からハザードマップを確認し、避難場所や避難経路を家族で共有しておくことが大切です。

市区町村のホームページや役所で配布されているハザードマップには、以下のような情報が掲載されています。

この情報をもとに、昼・夜・悪天候・在宅時・通勤通学中など、あらゆる状況を想定した避難行動計画を立てておくとよいでしょう。

また、定期的に家族で避難訓練を行うことも、実際の行動スピードを高める助けになります。

家庭の備えとしては、非常持ち出し袋の用意も欠かせません。

最低限でも以下のようなものは揃えておく必要があります。

これらは日頃から使い慣れているものを活用するとともに、半年?1年ごとに内容を見直す「ローリングストック方式」がおすすめです。

また、家族構成や体調によって必要な物は異なるため、オーダーメイドの内容にしておくと安心です。

乳児や高齢者、ペットのいる家庭では、それぞれに応じた対策を忘れずに行いましょう。

日本各地の自治体では、南海トラフ地震に備える地域防災計画の策定・改定が進められています。

特に想定震源域に近い自治体では、被害想定に基づいて避難所や津波避難ビルの整備、防災教育、訓練の強化が行われています。

たとえば、静岡県・高知県・和歌山県などでは、以下のような対策が実施されています。

また、各自治体は内閣府の「地域防災計画」や中央防災会議の方針に基づき、自主的な対策を強化しています。

2025年7月には中央防災会議のもとで基本計画の見直しが行われ、防災・減災に関する指針のアップデートが進められました。

自治体レベルでの対策は、実際に避難や復旧を担う最前線であり、市民一人ひとりがその情報に触れておくことが重要です。

地震による影響は家庭や行政だけでなく、企業活動にも甚大な被害をもたらします。

近年は「BCP(Business Continuity Plan=事業継続計画)」の策定が企業の責任とされるようになり、大手企業から中小企業まで防災対策が広がっています。

BCPは、地震によって工場・オフィスが被災した場合でも、事業の中核機能を維持または早期に再開させるための計画です。

南海トラフ地震では、広域で交通インフラ・電力・通信が停止すると予想されているため、事前の準備が企業の生存を左右します。

主な対策には以下が含まれます。

特に物流業界や製造業、小売業は影響が大きく、BCP未策定の企業は業務再開に数週間?数か月を要する可能性もあります。

従業員の安全確保とあわせて、経済活動を止めない備えが急務です。

2025年7月の中央防災会議では、南海トラフ地震を想定した基本計画の見直しが実施されました。

今回の見直しでは、以下のような重点強化項目が挙げられています。

また、自治体と企業、医療機関、地域住民が一体となった「共助のネットワーク構築」も新たな柱とされており、災害発生時に横断的な協力体制が機能するよう求められています。

政府は今後も段階的に計画を改訂し、南海トラフ地震のリスクを減らす方向で施策を進めていく方針です。

南海トラフ地震は、単独で発生するわけではなく、周辺プレートの動きに影響を受ける可能性が指摘されています。

その中でもとくに注目されるのが、2011年の東日本大震災や、近年頻発している日向灘地震との関連です。

東日本大震災の発生によって、日本列島の地殻全体に歪みが生じ、太平洋プレートやフィリピン海プレートの境界でも応力が変化したとされています。

この影響により、南海トラフ沿いのプレート境界でも微細な地殻変動が確認されており、将来的な地震発生リスクに関心が集まっています。

また、2024年と2025年に発生した日向灘のM7級地震は、南海トラフ地震の震源域に隣接するエリアであり、「連動地震の引き金になるのではないか」との指摘もありました。

ただし、現時点では直接的な因果関係は科学的に証明されておらず、慎重な検証が続けられています。

大規模地震が別の地震を「誘発」または「連動」させる可能性については、地震学でも活発に研究が進んでいます。

南海トラフにおいても、駿河湾~日向灘にかけての複数セグメントが連動して破壊される「同期型地震」は、もっとも危険なケースとされています。

過去の地震履歴を見ても、1854年の安政東海・南海地震は1日違い、1707年の宝永地震は同時連動という記録があります。

したがって、プレート境界における1つの地震が他セグメントに影響を及ぼす可能性は十分にあると考えられます。

そのため、ひとつの大地震が起きたからといって安心するのではなく、むしろ次の揺れへの備えを強めることが肝要です。

日本列島は、4つのプレート(ユーラシア・北米・太平洋・フィリピン海)に囲まれた地震多発帯にあります。

プレートの境界が集中しているため、ひとつの地震が他の領域の応力バランスに影響を与える連鎖型の地震活動が懸念されているのです。

具体的には、

といった複数の組み合わせが想定されており、ひとつのリスクにとどまらず、日本全体で包括的な備えが必要です。

今後もプレート境界での地震活動が増加する可能性を踏まえ、継続的な観測と防災計画の見直しが重要です。

災害時に最も重要なのは、迷わず迅速に「逃げる」ことです。

とくに南海トラフ地震のように津波の到達が早いケースでは、最初の数分間の行動が生死を分けると言われています。

そのためには、日常の中で避難ルートや避難場所をしっかり把握しておくことが欠かせません。

自宅・勤務先・通学先など、生活圏内での「高台」や「津波避難ビル」をGoogleマップ等で事前に確認しておきましょう。

また、避難経路上に危険な場所(川・崖・ガラス張りのビルなど)がないかも調べておくことが大切です。

自治体が配布しているハザードマップや、「重ねるハザードマップ(国土地理院)」などのウェブツールを活用すれば、自宅周辺の津波浸水想定や避難所までのルートを視覚的に確認できます。

災害時には情報が錯綜しやすく、誤情報や噂に流されることで誤った行動を取ってしまうリスクもあります。

そのため、信頼性の高い複数の情報源を使い分けて活用することが求められます。

→ 電波障害が起きにくく、災害時の情報収集に最適。

防災ラジオや手回し充電式が便利。

→ 地震速報や津波警報、避難所情報などを即時に通知。

→ 実際の現地写真や混雑状況がリアルタイムに流れるが、情報の真偽には注意が必要。

また、インターネットが使えない事態も想定し、テレビやアナログな媒体(掲示板・広報車)からの情報も重要になります。

どんな状況でも、情報の多様化と「取捨選択力」が命を守る鍵となるのです。

災害時に特に注意すべきなのが「デマ情報」です。

とくにSNSでは、善意による誤情報や、不安をあおる虚偽の投稿が拡散しやすくなっています。

2020年代には「○○に津波が来る」「××で断水が始まった」といった未確認情報がシェアされ、混乱を招いたケースもありました。

正しい情報を見極めるためには、次のポイントを意識しましょう。

また、自分がデマの発信源とならないよう、情報を拡散する際は「確認済みの事実かどうか」を必ず見極めてから行動しましょう。

誰もが情報の受け手であると同時に、発信者にもなりうるという意識が重要です。

日本の災害史において、南海トラフ地震は「来ることがほぼ確実」と言われている数少ない大地震のひとつです。

発生時期を正確に予測することはできませんが、確率的には非常に高いリスクが刻一刻と迫っていると理解することが、第一の防災行動です。

過去の巨大地震がもたらした被害は計り知れませんが、それでも科学の進歩・制度の整備・私たち一人ひとりの意識によって、被害を軽減することは可能です。

これらの行動は決して「不安だから」ではなく、「命を守る行動として当然のこと」として、今後ますます必要になります。

地震が来ないに越したことはありません。

しかし、備えていたことで助かった命、避けられた混乱、守れた暮らしがあるのもまた事実です。

これからも「来るかもしれない未来」に背を向けず、冷静に、そして前向きに備え続けることが、自分と大切な人の命を守る唯一の手段なのです。

政府の地震調査研究推進本部によれば、南海トラフ地震は今後30年以内に70~80%の確率で発生するとされています。

確実な予知はできないものの、地震学的には「高確率で発生が予想されている巨大地震」です。

静岡県、愛知県、三重県、和歌山県、高知県、徳島県、宮崎県などの太平洋沿岸地域が、津波や強い揺れの被害が大きいと想定されています。

特に津波のリスクが高い地域では、到達までの時間が短いため避難計画の確認が必須です。

被害の程度は地震の規模・津波の高さ・被災地の人口密度により変わりますが、南海トラフ地震では死者32万人超、経済被害220兆円以上とする試算もあります。

これは東日本大震災を上回る可能性を含んでおり、国も最大級の警戒を呼びかけています。

現在の科学では正確な予知はできません。

ただし、「南海トラフ地震臨時情報」や「ゆっくりすべり」などの観測データをもとに、警戒レベルを引き上げる仕組みは整備されています。

日々の情報に敏感になっておくことが大切です。

家具の固定・非常持ち出し袋の準備・避難経路の確認が最低限の備えになります。

特に津波のリスクがある地域では、地震発生後すぐに高台に避難できるルートを家族で共有しておくことが命を守ります。

バレンタインデーの基本:2月14日は何の日? なぜバレンタインに「チョコレート」を贈るようになったの? チョコを贈るの...続きを読む

節分はいつ?実は年によって日付が違う? 節分の由来と意味を知ろう 節分の代表的な風習 地域によって違う?節分の習慣と風...続きを読む

仕事始めとは?意味と由来を知ろう 仕事始めはいつから?カレンダーによって変わるケースも 業種によって異なる仕事始めのタ...続きを読む

お年玉とは?その意味と由来 お年玉の相場はいくら?年齢別の目安 お年玉は何歳まであげるべき? 地域ごとの違いとマナー ...続きを読む

成人式とは?本来の意味と由来を知ろう 18歳で成人なのに、成人式は20歳? 成人式の服装|男性・女性それぞれの選び方 地域によって違う?成人式の開催日やスタイ...続きを読む

おせち料理とは? おせち料理の基本構成と意味 地域ごとに異なるおせち料理 最近の"進化系おせち"事情 おせち料理は手作...続きを読む

年賀状とは?その意味と由来を改めて知ろう 年賀状はいつまでに出す?基本マナーと注意点 年賀状のデザインにこだわるコツと...続きを読む

はじめに|年末大掃除のタイミングと意味 年末大掃除の順番と計画の立て方 場所別|年末大掃除のポイントと具体的なやり方 ...続きを読む

ふぐの旬はいつ?一般的な旬のイメージとその理由 実は年中楽しめる?ふぐの種類と季節ごとの味わい 産地によって旬は違う?...続きを読む

シングルマザーが働ける条件の良い求人はこちら シングルマザーの手当 いくらもらえる?所得制限は? ...続きを読む

目次 国民健康保険の減免の条件 国民健康保険を減免できる所得金額の目安 国民健康保険の減免の申...続きを読む

就学援助制度を受けられる年収の目安 就学援助制度などの手当は、ある程度の年収がある人なら対象外になります。経済的に余裕が...続きを読む

シングルマザーの手当の児童扶養手当のもらい方です...続きを読む