バレンタインデーにチョコを渡すのは日本だけ?最新のバレンタイントレンド5選

バレンタインデーの基本:2月14日は何の日? なぜバレンタインに「チョコレート」を贈るようになったの? チョコを贈るの...続きを読む

夏のレジャーといえば、やはり海水浴。

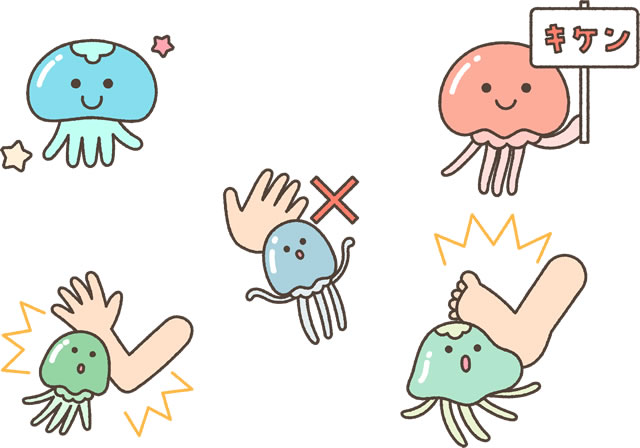

しかし、楽しみの裏側にひそむリスクとしてよく挙げられるのがクラゲの存在です。

では、クラゲはいったいいつ頃から出現し始めるのでしょうか?

一般的に、クラゲが多く見られるのは「梅雨明け~9月中旬」にかけてとされています。

とくにお盆の時期(8月中旬)前後はピークとされ、海水浴のハイシーズンと重なってしまうのが悩ましいところです。

クラゲの成長には水温が大きく関わっており、水温が25℃を超えると活発に行動しやすくなると言われています。

そのため、気温の高い年や黒潮の影響を強く受ける地域では、クラゲの出現時期が早まる傾向もあります。

さらに、近年は海水温の上昇や海流の変化により、例年より早く・多くクラゲが出るケースも増えているため、注意が必要です。

日本の海に出現するクラゲのなかで、海水浴中に注意すべき代表的な種類には以下のようなものがあります。

透明な傘に赤い触手を持つクラゲ。

本州の太平洋側で多く見られ、7~9月にかけて出現します。

刺されると激しい痛み・赤い腫れ・ミミズ腫れのような跡が残ることがあり、炎症が長引くケースもあります。

比較的無害な種類で、刺されてもほとんど痛みがないことが多いクラゲ。

日本沿岸では4~10月にかけて見られ、透明で丸い傘に4つの丸い模様が特徴です。

ただし、皮膚の弱い人や子どもはかゆみや赤みが出る場合もあるため油断は禁物です。

こちらはクラゲではなくヒドロ虫の一種ですが、非常に強い毒を持つことで知られます。

刺されると電気ショックのような激痛が走り、重症化すると呼吸困難や痙攣、アナフィラキシー症状を起こす危険性もあります。

外洋に浮かぶ紫色の風船のような姿が特徴的で、海岸に打ち上げられても刺す力を持っているため、絶対に触れてはいけません。

クラゲの発生状況は、地域ごとの海流・水温・潮の満ち引きなどによって異なります。

以下は、地域別のクラゲ情報の傾向です:

特に最近では、温暖化の影響でクラゲの発生エリアが拡大傾向にあるとも言われています。

「この地域ではクラゲは少ないだろう」と油断せず、最新の情報をチェックしてから海に入ることが大切です。

クラゲは突然現れるわけではなく、一定の自然条件がそろったときに出現しやすくなります。

そのため、事前に「今の時期は危ないかも」と予測することで、クラゲ被害を未然に防ぐことが可能です。

とくに以下のようなタイミングには注意が必要です。

また、前日にクラゲの目撃情報が出ている日も要注意。

海水浴場の公式サイトや、利用者のSNS投稿、地域の観光協会が発表している情報を確認しましょう。

クラゲの触手は見えにくく、海中で気づかぬうちに接触してしまうことがあります。

しかし、適切な装備をしていればクラゲに刺されるリスクを大幅に軽減することができます。

肌の露出を減らすことが最も有効な対策のひとつです。

ラッシュガード(長袖の水着用トップス)は紫外線対策とクラゲ対策の両方に効果的で、子どもから大人まで幅広く使われています。

市販されているクラゲ除けローションには、触手の反応を鈍らせたり、皮膚のバリア機能を強化する成分が含まれています。

完全に防げるわけではありませんが、水着でカバーできない箇所に塗っておくと安心です。

脚・足首もクラゲに刺されやすい部位です。

レギンスやソックスで脚部を覆うとさらに安全性が高まります。

海水浴前にクラゲの情報を収集することは、刺されないための第一歩です。

以下の方法を活用すると、比較的正確な情報が得られます。

海開きのある主要なビーチでは、毎日「クラゲの有無」を掲示板やWebサイトで公開している自治体もあります。

事前にチェックしておくと、クラゲの出現が確認されている日を避けることができます。

リアルタイム性が高いのがSNSの利点。

「○○ビーチ クラゲ」などのワードで検索すると、現地の投稿者が撮影した画像や注意喚起が見つかることもあります。

現地に到着してからでも、海の家スタッフやライフセーバーに声をかければ、その日の海の様子を教えてくれるケースが多いです。

とくに家族連れやお子さん連れの方は、ひと声かけてから遊ぶようにすると安心です。

海でクラゲに刺されてしまったとき、とっさの行動が症状の悪化を防ぐカギになります。

しかし、間違った対応をしてしまうと、毒の広がりを促進してしまう可能性もあるため注意が必要です。

以下のような行動は、クラゲに刺された際に避けるべきNG行動です。

クラゲに刺された際の基本的な応急処置は、以下のステップで行うのが望ましいとされています。

クラゲに刺された際、「どの程度で病院に行くべきか?」と迷う方も多いですが、以下のような症状があればすぐに医療機関を受診しましょう。

とくにカツオノエボシやハブクラゲなどの強毒クラゲに刺された疑いがある場合は、迷わず救急外来や皮膚科を受診してください。

日本には昔から、「お盆に海に入ると良くないことが起こる」という言い伝えがあります。

とくに地方の漁村や海辺の町では、「お盆に泳ぐと霊に足を引っ張られる」「水の事故が起こる」といった表現で伝えられてきました。

この迷信は、次のような形で全国各地に伝承されています。

こうした言い伝えは、子どもが不用意に海に入るのを防ぐための戒めとして広まった側面もあります。

言い伝えとしての「お盆の海は危ない」には、科学的にも根拠があるという説があります。

以下のような自然現象や人間側の条件が重なることで、事故のリスクが高まりやすい時期とされているのです。

お盆の時期は、台風シーズンと重なることも多く、海流や波の流れが複雑化しがちです。

「離岸流(りがんりゅう)」と呼ばれる沖へ向かう強い流れが発生しやすく、足を取られて沖に流される事故が起こりやすいのです。

気温が非常に高くなる時期でもあり、海に入ったときに急激に体が冷えることで、心臓や血管への負担が大きくなる場合があります。

とくに高齢者や持病のある人は注意が必要です。

先述の通り、お盆の時期はクラゲのピークに当たります。

クラゲによる刺傷事故やパニックによる溺水が増えることも、「危険な時期」と言われる要因です。

「迷信」として片付けられがちな「お盆の海に入るな」という言い伝えですが、実際にお盆前後は水難事故の件数が増えるというデータがあります。

たとえば、日本水難救済会や気象庁・国交省の過去統計を見ると、

といった傾向が見られます。

また、家族旅行や帰省で海に訪れる人が増える時期でもあるため、単純に「事故が起こる確率が上がっている」とも言えます。

つまり、迷信というより"安全上の警鐘"として現代にも通じる意味を持っているのです。

「お盆に海に入ると、精霊に足を引っ張られる」という言い伝えは、全国各地に根強く残っています。

この伝承の由来には、死者の魂がこの世に戻ってくるというお盆の宗教的背景があります。

日本では、お盆の時期は先祖の霊が一時的に帰ってくる期間とされ、家族が墓参りをして迎え火・送り火を行い、霊をもてなします。

この期間は、あの世とこの世の境界が曖昧になるとされ、海や川といった境界的な場所に行くと、霊に引き寄せられるという信仰が生まれました。

この言い伝えは、「霊が寂しがって人を道連れにしようとする」という怖い表現で伝えられることもありますが、実際には水難事故を防ぐための"戒め"として使われてきたと考えられます。

お盆の海のタブーには、仏教的な供養の習慣や、日本古来の水辺信仰が関係しています。

たとえば、多くの地域ではお盆の終わりに「精霊流し」や「灯籠流し」を行います。

これは、亡くなった方の魂を再びあの世へ送り返す儀式であり、水の上を通して霊を送り出すという意味を持っています。

このように、水は霊界との境界であり、神聖であると同時に"危険な場所"ともされてきました。

また、漁師町や海辺の村では、「海には海の神がいる」「水の中には異界がある」といった水神信仰が色濃く残っており、お盆の間は海の神が怒るから入ってはいけないという言い伝えが今も続いています。

現代の私たちは科学的な知識を持っていますが、それでもお盆の時期になると「海に入るのはやめておこうかな」と感じる人は少なくありません。

それは、伝承や信仰が完全に迷信ではなく、実際のリスクと重なっている部分があるからです。

こうした要因を踏まえると、「お盆の海は危ない」という言葉は、先人の知恵であり、安全意識を高める言葉だと解釈することもできます。

特に家族連れや子どもと一緒に海に行く場合には、昔ながらの言い伝えにも耳を傾け、安全対策を万全にした上で楽しむことが大切です。

夏休みの思い出づくりに欠かせないのが海水浴ですが、子どもを連れて海に入る場合には、特に慎重な安全対策が必要です。

海はプールと異なり、波・潮の流れ・見通しの悪さなど、多くの自然要因によって危険が潜んでいます。

以下の点はとくに意識したいポイントです:

また、子どもが刺されたときの対応方法を事前に共有しておくと、万が一のときにも慌てず行動できます。

海の安全は、事前の「場所選び」から始まっていると言っても過言ではありません。

安全性の高い海水浴場を選ぶために、以下の点に注目しましょう。

監視体制が整っている海水浴場では、事故発生時の初動が早く、救助体制も万全です。

家族連れの場合は、「監視員常駐」「ライフセーバー配備」と明記されているビーチを選ぶのが賢明です。

一部の人気海水浴場では、クラゲが侵入しにくいように防護ネットを設置している場合があります。

このような場所を選ぶと、クラゲ被害のリスクを大きく軽減できます。

設備が整っている海水浴場は、万が一のケガや体調不良にもすぐに対応できます。

特に小さなお子様がいる家庭では、衛生面や利便性も重要です。

海のコンディションは刻一刻と変化します。

海に入る前に必ず情報収集をしておくことが、事故を防ぐ第一歩です。

公式な潮汐データや、波の高さ・離岸流注意情報などを確認できます。

スマホアプリやウェブサイトで簡単に確認可能です。

最新のクラゲ出現情報や、遊泳可能・禁止エリアの案内が掲載されていることもあります。

インターネット上で確認できない情報も、現地のスタッフに聞けばリアルタイムで知ることが可能です。

「今日はクラゲが出ていますか?」「潮の流れはどうですか?」など、気になることは事前に確認しておきましょう。

ここまで、夏の海で注意したい「クラゲ」と「お盆の海」に関する情報を紹介してきました。

改めて重要なポイントを振り返ってみましょう。

こうしたリスクを正しく理解したうえで海と向き合えば、より安心して夏のレジャーを楽しむことができます。

海水浴での事故やトラブルは、ほんの少しの準備と確認で防げるものが多いのが現実です。

以下のようなポイントをチェックしてから海に出かけましょう。

海は決して"危険な場所"ではありませんが、自然を相手にする以上、常にリスクと隣り合わせです。

「大丈夫だろう」ではなく、「安全のためにやっておこう」という気持ちが大切です。

最後に、海を楽しむすべての人に伝えたいのは、「海のルールは自分と周りの命を守るためにある」ということです。

これらを意識するだけで、事故のリスクをぐっと下げることができます。

安全対策を万全にして、夏の海でのびのびとした思い出をつくりましょう。

大切な人との時間が、楽しく・安全に過ごせるように――正しい知識と準備で、あなたの海水浴が素敵な1日になることを願っています。

クラゲは主に7月中旬から出現しはじめ、8月中旬~下旬にかけてピークを迎えることが多いです。

特にお盆の時期(8月13日~16日頃)を中心に発生件数が増える傾向があり、注意が必要です。

気温や海水温、地域によって多少の差はありますが、梅雨明け~9月上旬までは警戒しておくと安心です。

言い伝えとして、「お盆に海に入ると霊に引っ張られる」という話があります。

これは、宗教的・文化的背景と水難事故が多発しやすい時期という現実が重なって生まれたものです。

実際に、お盆の時期は潮の流れが不安定になりやすく、クラゲも多く発生します。

「迷信」とは言い切れない安全上の警鐘でもあるため、慎重な判断が求められる時期といえるでしょう。

真水で洗い流すのはNGです。

クラゲの刺胞(毒針)は、真水に触れることで刺激され、さらに毒を注入してしまう可能性があります。

応急処置としては、海水でやさしく洗い流すのが基本です。

また、触手が皮膚に残っている場合は、素手で触らずにピンセットなどで慎重に除去してください。

痛みや腫れがひどい場合は、速やかに病院を受診しましょう。

まずは落ち着いて海から上がり、安全な場所に移動します。

続いて、海水で患部を洗い、触手をピンセット等で除去しましょう。

その後、冷やす処置(保冷剤や氷)を行うことで炎症を和らげます。

ただし、広範囲に刺されている場合や、呼吸困難・じんましん・顔色の変化などが見られるときは、速やかに医療機関を受診してください。

子どもは大人よりも症状が重く出やすいため、念のための受診を推奨します。

バレンタインデーの基本:2月14日は何の日? なぜバレンタインに「チョコレート」を贈るようになったの? チョコを贈るの...続きを読む

節分はいつ?実は年によって日付が違う? 節分の由来と意味を知ろう 節分の代表的な風習 地域によって違う?節分の習慣と風...続きを読む

仕事始めとは?意味と由来を知ろう 仕事始めはいつから?カレンダーによって変わるケースも 業種によって異なる仕事始めのタ...続きを読む

お年玉とは?その意味と由来 お年玉の相場はいくら?年齢別の目安 お年玉は何歳まであげるべき? 地域ごとの違いとマナー ...続きを読む

成人式とは?本来の意味と由来を知ろう 18歳で成人なのに、成人式は20歳? 成人式の服装|男性・女性それぞれの選び方 地域によって違う?成人式の開催日やスタイ...続きを読む

おせち料理とは? おせち料理の基本構成と意味 地域ごとに異なるおせち料理 最近の"進化系おせち"事情 おせち料理は手作...続きを読む

年賀状とは?その意味と由来を改めて知ろう 年賀状はいつまでに出す?基本マナーと注意点 年賀状のデザインにこだわるコツと...続きを読む

はじめに|年末大掃除のタイミングと意味 年末大掃除の順番と計画の立て方 場所別|年末大掃除のポイントと具体的なやり方 ...続きを読む

ふぐの旬はいつ?一般的な旬のイメージとその理由 実は年中楽しめる?ふぐの種類と季節ごとの味わい 産地によって旬は違う?...続きを読む

シングルマザーが働ける条件の良い求人はこちら シングルマザーの手当 いくらもらえる?所得制限は? ...続きを読む

目次 国民健康保険の減免の条件 国民健康保険を減免できる所得金額の目安 国民健康保険の減免の申...続きを読む

就学援助制度を受けられる年収の目安 就学援助制度などの手当は、ある程度の年収がある人なら対象外になります。経済的に余裕が...続きを読む

シングルマザーの手当の児童扶養手当のもらい方です...続きを読む