バレンタインデーにチョコを渡すのは日本だけ?最新のバレンタイントレンド5選

バレンタインデーの基本:2月14日は何の日? なぜバレンタインに「チョコレート」を贈るようになったの? チョコを贈るの...続きを読む

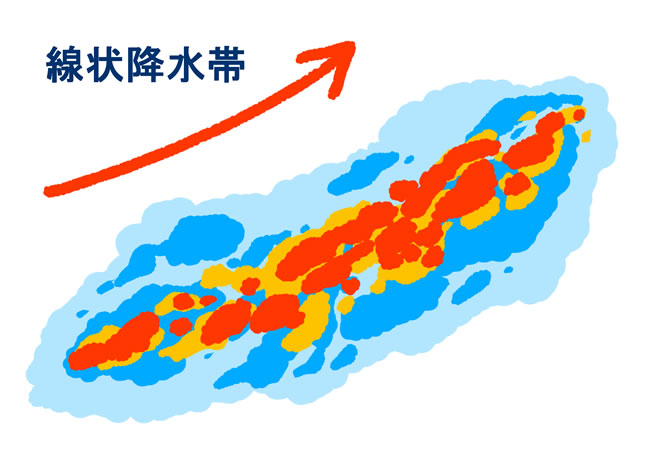

近年、気象ニュースで頻繁に登場するようになったキーワードが「線状降水帯」です。

この現象は、特定の地域において同じ場所に次々と発達した雨雲が連なり、数時間にわたって激しい雨を降らせ続ける気象現象を指します。

まるで空に雨雲が帯状に並んで流れ続けるように見えることから、この名前が付けられました。

かつては「バックビルディング現象」など専門的な用語で説明されていましたが、現在では一般向けにも「線状降水帯」という表現が定着し、気象庁もこの語を使って警報や注意喚起を行っています。

線状降水帯の基本的な仕組みは、次々に発生した積乱雲(雷雲)がほぼ同じ場所を通過または停滞することにあります。

通常の雨雲は風に流されて移動しますが、線状降水帯の場合、上空の風と地上付近の風の流れがかみ合わないことで雨雲が連続発生しやすくなるのです。

また、雨が降り続くことで地表面の温度が低下し、上昇気流がさらに活発になるという相乗効果もあります。

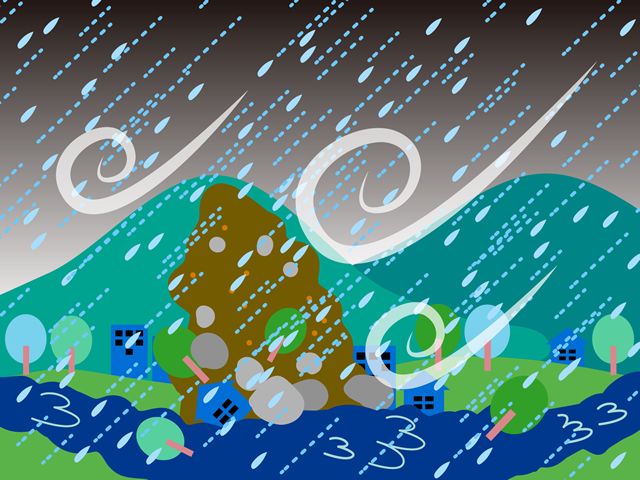

この結果、短時間で局地的な大雨が発生し、土砂災害や浸水、河川の氾濫といった二次災害を招きやすくなります。

線状降水帯が発生するためには、いくつかの条件が重なる必要があります。

特に日本列島では、6月から9月にかけての梅雨・台風シーズンに集中して発生しやすく、過去には広島や熊本、静岡などで大規模な被害をもたらしています。

2021年から気象庁は、線状降水帯の予測と観測体制を強化し、「顕著な大雨に関する気象情報」という新しい警報カテゴリを導入しました。

この情報は、「一定の地域に1時間に50ミリ以上の雨が2時間以上続く恐れがあり、線状降水帯の発生が認められる場合」に発表されます。

これは従来の大雨警報とは別枠で、より早い段階での避難判断を促すための制度です。

線状降水帯の発生が増えている背景には、地球温暖化による大気中の水蒸気量の増加が大きく関係しています。

海面温度が1℃上昇することで、空気中に含まれる水蒸気量は約7%も増えるといわれており、大量の湿った空気が雨雲の材料として供給されやすくなるのです。

つまり、近年の異常気象は単なる偶然ではなく、温暖化がもたらす気候の変動による「新しい常態」として認識する必要があります。

また、偏西風が蛇行していることも一因とされています。

これにより、梅雨前線や低気圧が同じ場所に長期間停滞しやすくなり、線状降水帯の発生条件が長く続くようになります。

たとえば、2020年の熊本豪雨や、2021年の広島豪雨では、まさにこのようなメカニズムが背景にありました。

同じ場所で積乱雲が何時間も次々と発生することで、記録的な雨量となったのです。

意外に思われるかもしれませんが、都市化の進展によっても局地的な豪雨が発生しやすくなっていることが分かっています。

アスファルトやコンクリートで覆われた都市部では、地表からの熱の放出が強まり、ヒートアイランド現象によって上昇気流が生まれやすくなります。

このような気流の変化が、雨雲の発達を局地的に促進し、結果的に線状降水帯の構成要素となることもあるのです。

線状降水帯とよく混同されがちな現象に「ゲリラ豪雨」や「竜巻」があります。

これらは発生スケールや気象条件に違いがありますが、積乱雲が急速に発達することは共通しています。

特に2025年7月14日に静岡県中部で発生した竜巻は、線状降水帯の形成に伴う強い上昇・下降気流が原因とされており、線状降水帯が単なる「雨の帯」ではなく、複合的な災害の引き金にもなることを示しています。

2025年7月14日夜、静岡市駿河区周辺で突風による被害が相次ぎ、複数の車が横転するなどの被害が確認されました。

気象庁は「竜巻などの激しい突風が発生した可能性が高い」と発表し、該当地域には「竜巻注意情報」も出されていました。

この突風は、静岡県中部を通過していた線状降水帯の一部で発生した積乱雲の急激な発達によって引き起こされたと見られています。

風速や破壊規模から見ても、いわゆる"マイクロバースト"や"ダウンバースト"の可能性があり、線状降水帯がもたらす災害の幅広さを改めて突きつけられる結果となりました。

報道によれば、被害は車両の損壊や物的被害にとどまり、人的被害はなかったものの、深夜帯の発生だったこともあり、危険性は非常に高かったといえます。

2025年6月には、九州各地で梅雨前線の停滞により、連日のように線状降水帯が発生しました。

とくに6月9日から10日にかけては、気象庁が「線状降水帯発生の可能性が高い」と事前警告を発出しており、現実に福岡・佐賀・熊本の一部地域では、1時間に50~80ミリの猛烈な雨を観測しました。

このときの線状降水帯は、西から東へゆっくりと移動しながら局地的豪雨をもたらすタイプで、土砂災害や中小河川の氾濫が相次ぎました。

JR九州の一部路線が運休し、道路の冠水、住宅の床上浸水も発生。

自治体による避難指示も複数地域で出されました。

幸いにも大規模な人的被害は報告されませんでしたが、「災害級大雨」が日常化しつつある現実に、多くの住民が不安を募らせました。

線状降水帯の発生は、何も夏場だけに限ったものではありません。

2024年秋から冬にかけても、新潟・山形・富山・石川など日本海側の地域で「記録的短時間大雨情報」が相次いで発表されました。

これらの地域では、日本海側の海面水温が高かったことや、寒冷前線と湿った空気の流入が重なったことが線状降水帯形成の要因とされています。

積雪期であるにもかかわらず、短時間の豪雨によって土砂崩れや河川の増水が発生し、降雪災害と複合するリスクが高まりました。

このように、線状降水帯の発生は通年化しつつあることから、気象庁や自治体も新たな防災対応を求められています。

近年の傾向を俯瞰すると、線状降水帯の発生件数は確実に増加しています。

とくに2022年以降は、毎年6~9月の梅雨・台風期に平均で10件以上の線状降水帯が日本国内で発生しており、特定地域に集中する傾向も見られます。

気象庁は、こうした状況に対応するため、

など、技術的な防災インフラの強化を進めています。

線状降水帯はただの「強い雨」ではありません。

積乱雲の塊であるため、雷・突風・竜巻・ヒョウなどを伴うことが多く、被害の種類が非常に多様です。

2025年静岡の事例のように、車が横転するほどの風が局所的に発生するケースもあり、住宅の屋根が吹き飛んだり、電柱が傾いたりすることもあります。

また、時間雨量50ミリを超える豪雨が続くことで、道路冠水や床下・床上浸水が多発し、夜間や未明にかけて発生した場合は避難が困難になる恐れもあります。

線状降水帯による中~長時間の豪雨は、建物や道路、インフラ設備に対しても深刻な被害をもたらします。

これらの被害は、直接的な損失だけでなく、復旧費用・保険請求・避難生活の長期化といった二次的な影響も大きく、特に高齢者や障がいを持つ方への配慮が重要となります。

線状降水帯は都市機能にも大きな打撃を与えます。

鉄道や高速道路の運休、物流の停滞、ライフラインの停止が続出することで、経済活動にも連鎖的な影響をもたらします。

2025年6月の九州では、JR鹿児島本線・長崎本線などが一時運休となり、通勤通学への影響が長引きました。

また、物流センターの浸水によって荷物の配送遅延も発生し、日用品の供給にまで波及しています。

線状降水帯の発生が続くと、農地の冠水や作物の腐敗、漁港の機能停止が発生し、地元経済に打撃を与えることもあります。

特に近年は、収穫直前の野菜や果樹が全滅するケースや、観光地でのキャンセルの急増といった間接的被害も増加しています。

これは気候変動が生活のあらゆる分野に影響を及ぼしていることを示す深刻なサインです。

2021年以降、気象庁は線状降水帯への対応を強化するため、「顕著な大雨に関する情報」という新たな情報発信制度を導入しました。

これは、従来の大雨警報などとは別に、線状降水帯の発生が観測された段階で発表される緊急情報です。

この情報は、テレビやラジオ、スマホの防災アプリなどでリアルタイムに通知され、住民に速やかな避難行動を促す目的があります。

従来の「記録的短時間大雨情報」ではカバーしきれなかった局地的・持続的な豪雨の危険性を、より明確に伝える取り組みです。

例えば、2025年6月の九州豪雨でもこの情報が発表され、自治体による迅速な避難指示の発令に貢献しました。

線状降水帯の発生には、竜巻や突風を伴うケースがあるため、気象庁は「竜巻注意情報」も併せて発表しています。

これは特に積乱雲が強く発達していると判断された場合に発表されるもので、住民に対し「ただちに頑丈な建物に避難する」よう呼びかけられます。

ただし、竜巻の発生地点や時間をピンポイントで予測するのは非常に困難なため、今後はAIによるパターン認識や衛星データの統合がカギを握るとされています。

静岡での竜巻事例のように、短時間で急激に発生する現象への対応力が今後の課題となっています。

近年、気象庁ではスーパーコンピュータ「富岳」やAI技術を活用し、線状降水帯の予測精度の向上に取り組んでいます。

従来の数値予報モデルでは捉えきれなかった局地的現象を、高解像度のメッシュデータとAI解析によってより正確に把握できるようになってきました。

たとえば、気象衛星「ひまわり」からの観測データや、気象レーダーの3次元情報を用いて、積乱雲の成長速度や方向をリアルタイムに解析するシステムが導入されています。

こうした技術の進化により、数時間前には線状降水帯の形成を予測できるケースが増加しており、今後もさらなる改善が期待されています。

全国の自治体や報道機関も、気象庁の観測データや警報システムと連携し、地域住民への早期警戒に取り組んでいます。

とくに近年では、スマートフォンのプッシュ通知による警戒情報の配信、市町村レベルのハザードマップと連動した避難情報の提供が進んでおり、災害発生時の初動対応に役立っています。

また、「警戒レベル別の避難行動基準」(レベル1~5)を国民に周知することで、「何を基準に行動すべきか」が明確になりつつある点も重要です。

ここまでご紹介してきたように、線状降水帯は単なる気象用語ではなく、現代の日本において切実なリスクとなっています。

しかもこのリスクは、毎年のように大規模化・頻発化しているのが現状です。

近年の異常気象の背景には、地球温暖化に伴う気象バランスの変化が強く関係しているとされ、今後はさらに深刻化することが予測されています。

つまり私たちは今、線状降水帯と共に生きていく時代に突入しているといっても過言ではありません。

重要なのは、この現象を「突然の災害」として捉えるのではなく、「備えられる災害」として認識することです。

気象庁の予報精度が向上し、AIやスーパーコンピュータが精密な予測を可能にしてくれる今、私たちが情報を受け取り、行動する力こそが問われています。

大雨や警報が出ても、「今まで大丈夫だったから」「まだ本降りじゃないから」と行動を後回しにしてしまうことがあります。

これを心理学では「正常化バイアス」と呼び、災害時に最も危険な思考パターンのひとつとされています。

線状降水帯による被害の多くは、「あと少し早く避難していれば助かったかもしれない」という後悔を伴います。

だからこそ、気象情報に敏感になり、少しでも危険を感じたら迷わず避難する勇気が大切です。

気象庁が発表する「顕著な大雨に関する情報」や、「キキクル」などの危険度分布は、命を守るための行動判断に直結する重要な情報です。

日ごろから確認する習慣をつけておくことで、いざというときの反応速度が大きく変わります。

最後に強調したいのは、線状降水帯に対する対策は「一人でできること」だけでは限界があるということです。

地域全体、家庭・職場・自治体が連携して、避難行動の共通認識・ハザード情報の共有・支援体制の構築が必要不可欠です。

たとえば:

といった具体的な行動が、「守られる側」から「守れる側」への転換につながります。

線状降水帯のリスクは、確かに厳しい現実です。

しかし、その脅威を正しく理解し、備えることができれば、命と生活を守ることは可能です。

これからの時代を生き抜く私たちにとって、「気象と共に生きる力」こそが、新しい防災力と言えるのではないでしょうか。

線状降水帯は、積乱雲が帯状に連なって同じ場所に長時間雨を降らせる現象で、数時間続くこともあります。

一方、ゲリラ豪雨は、局地的に発生する短時間の激しい雨を指し、持続時間は短い傾向があります。

規模や持続性に違いがあります。

完全に正確な予測は困難ですが、数時間前には発生の可能性を気象庁が発表することがあります。

「顕著な大雨に関する情報」や危険度分布「キキクル」などを活用することで、ある程度の事前把握が可能です。

まずは気象情報をこまめにチェックし、避難指示や警戒レベル3~5が発令されたら速やかに避難することが大切です。

夜間や悪天候の場合は早めの避難を心がけ、避難所や安全な親類宅への移動を検討しましょう。

ハザードマップの確認、非常用持ち出し袋の準備、防災アプリの導入などが効果的です。

家族内での避難ルートや連絡方法を事前に決めておくことも、防災対策の一環として重要です。

はい。

地球温暖化による気象変動が進む中、線状降水帯の発生頻度は今後さらに増えると予測されています。

これまで以上に、「備えること」が日常の一部になる必要があります。

バレンタインデーの基本:2月14日は何の日? なぜバレンタインに「チョコレート」を贈るようになったの? チョコを贈るの...続きを読む

節分はいつ?実は年によって日付が違う? 節分の由来と意味を知ろう 節分の代表的な風習 地域によって違う?節分の習慣と風...続きを読む

仕事始めとは?意味と由来を知ろう 仕事始めはいつから?カレンダーによって変わるケースも 業種によって異なる仕事始めのタ...続きを読む

お年玉とは?その意味と由来 お年玉の相場はいくら?年齢別の目安 お年玉は何歳まであげるべき? 地域ごとの違いとマナー ...続きを読む

成人式とは?本来の意味と由来を知ろう 18歳で成人なのに、成人式は20歳? 成人式の服装|男性・女性それぞれの選び方 地域によって違う?成人式の開催日やスタイ...続きを読む

おせち料理とは? おせち料理の基本構成と意味 地域ごとに異なるおせち料理 最近の"進化系おせち"事情 おせち料理は手作...続きを読む

年賀状とは?その意味と由来を改めて知ろう 年賀状はいつまでに出す?基本マナーと注意点 年賀状のデザインにこだわるコツと...続きを読む

はじめに|年末大掃除のタイミングと意味 年末大掃除の順番と計画の立て方 場所別|年末大掃除のポイントと具体的なやり方 ...続きを読む

ふぐの旬はいつ?一般的な旬のイメージとその理由 実は年中楽しめる?ふぐの種類と季節ごとの味わい 産地によって旬は違う?...続きを読む

シングルマザーが働ける条件の良い求人はこちら シングルマザーの手当 いくらもらえる?所得制限は? ...続きを読む

目次 国民健康保険の減免の条件 国民健康保険を減免できる所得金額の目安 国民健康保険の減免の申...続きを読む

就学援助制度を受けられる年収の目安 就学援助制度などの手当は、ある程度の年収がある人なら対象外になります。経済的に余裕が...続きを読む

シングルマザーの手当の児童扶養手当のもらい方です...続きを読む